|

- Max Guazzini ou la résurrection d'un mythe

|

|

L'identité du rugby colle-t-elle toujours au maillot

|

|

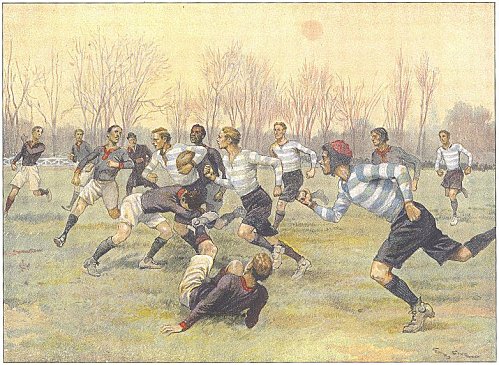

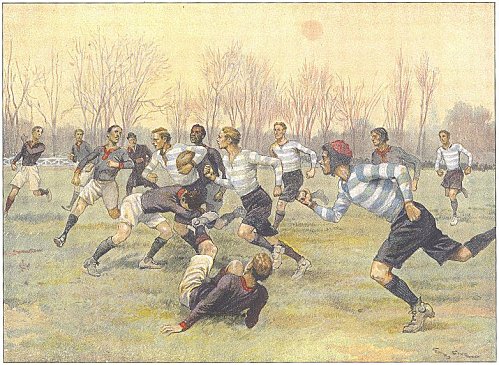

Gravure représentant la

première finale du championnat de France en 1892 entre le Racing Club

de France et le Stade Français. Le Racing arborrait déjà son mythique

maillot ciel et blanc, le Stade portait son bleu et rouge originel.

|

On ne regarde plus le rugby aujourd’hui comme il y a encore dix ans.

Maillots aux couleurs flashy, vêtements sportswear, calendriers sexy…

L’image du rugby a fondamentalement changé. Mais n’est-il pas allé trop

loin dans cette logique marketing ? S'il continue à chercher à toucher

le plus grand nombre à n'importe quel prix, le rugby risque de se

couper de son public originel et des fameuses "valeurs" qui rendent ce

sport si unique..

Le rugby, sport empreint de traditionalisme, où il fallait encore «

défendre le cloché » il n’y a pas si longtemps, connaît une véritable

révolution. Comme l’a dit Pierre Camou « être rugby est devenu Tendance

». Débarrassé de son image vieillotte, le rugby s'ouvre à de nouveaux

publics, notamment les jeunes et les femmes. Des populations vers qui

les clubs dirigent de plus en plus leurs attentions, à coups de

stratégies marketing bien ciblées : places à prix réduits (à partir de

5 ou 10 euros) et même gratuites, ce qui permet d’aller au stade en

famille, des places offertes aux femmes. Autant de « petits cadeaux »

qui permettent de fidéliser ces nouveaux adeptes. Le précurseur en ce

domaine s’appelle Max Guazzini. Le président du Stade Français avait

débuté dès 1996, avec la gratuité pour les matches à domicile. Il a

ainsi réalisé de meilleures affluences que des clubs de l’Elite, alors

que le Stade Français était encore en 2e division. Les autres clubs,

après avoir protesté, s’y sont mis. Dernier exemple en date, le Castres

Olympique qui invite ses supportrices au matche samedi 6 mars, pour la

journée de la femme.

Maillots : la 1e vitrine d’une équipe

Pour autant ces opérations de promotions ne gardent qu’un effet limité

au temps où elles sont en place, si les nouveaux spectateurs ne se

reconnaissent pas dans l’image du rugby en général, du club en

particulier. Les clubs, là aussi à l’initiative du Stade Français, ont

peu à peu adapté leur image. A commencer par les maillots. Première

vitrine d'un club, ils se sont peu à peu transformés, et ont abandonné

certains des signes distinctifs des vêtement de rugby, comme les

rayures. Une évolution avant tout permise per l’évolution des matières.

En abandonnant les maillots en coton, les équipementiers ont permis de

faire évoluer les motifs. Le Stade Français en a profité dès la saison

1997-1998 avec la montée en 1e division (A1). Son maillot bleu s’est

paré d’éclairs rouges, au détriment des traditionnelles rayures. Vu par

certains comme un hommage à Flash Gordon en raison des trois montées

successives en 1995, 1996 (à la faveur de la fusion avec le CASG) et

1997. Le maillot était ainsi tout de suite identifiable et a permis aux

produits (vêtements, affiches, autocollants…) frappés d’éclairs rouges

d’être tout de suite associés au club. Pour autant le Stade Français

gardait ses couleurs traditionnelles depuis la création du club en 1883

: le rouge de la ville de Paris et le bleu marine de l’université

d’Oxford, en opposition avec le Racing Club de France qui avait choisi

le bleu ciel de Cambridge en 1882. Le maillot conservait aussi des

signes propres au rugby avec un « vrai » col. Par la suite les

teintes vont évoluer, la taille, la position et le nombre des éclairs

aussi : Adidas les réduira à trois, pour rappeler sa propre identité

avec une référence aux « trois bandes » de son logo. Les trois éclairs

sont d’ailleurs devenus l’emblème du Stade Français, même lorsqu’il

changera d’équipementier en signant avec Kappa pendant deux saisons

(2002-2004).

Le Stade Toulousain, qui à l’inverse du Stade Français

possédait une forte implantation dans sa ville et d’une forte

popularité, a aussi fait évoluer ses maillots. Les rayures ont

largement diminuées en taille et en nombre dans les années 1990, avant

de disparaître dans le années 2000, en même temps que le col des

maillots. Cette évolution s’est généralisée à tous les clubs

professionnels. Même sur les terrains amateurs, les maillots moulants

se sont généralisés et il est de plus en plus rare de croiser des

rayures. Seul le Racing Club de France, devenu Rancing-Métro, conserve

aujourd’hui ses rayures originelles (dont les couleurs et la taille

sont brevetées), éternellement bleues ciel et blanches. Ce qui fait

dire à Gilles Balsan, président de Génération Yves du Manoir, un groupe

de supporters du Racing-métro : « le Racing est le seul club qui

conserve un vrai maillot de rugby ». A ses yeux, même les maillots de

clubs comme Toulouse et Clermont, qui conservent toujours les mêmes

couleurs mais qui jouent sur le design, relèvent d’un « marketing

ridicule ».

Tenues roses

Mais la grande révolution dans le design des maillots se situe

incontestablement en 2005, avec l’apparition du 1er maillot rose du

Stade Français. Ce fut un grand choc pour le monde du rugby. A

commencer pour les joueurs du Stade Français, qui refusèrent dans un

premier temps de le porter lorsqu’ils leur furent distribués avant un

match à Perpignan, en septembre 2005. Malgré une fronde dans les

vestiaires, ils finirent par céder à leur président, toujours Max

Guazzini. Les réactions du reste du rugby professionnels furent vives à

l’égard de ce maillot tant sa couleur fortement connotée « Gay friendly

» semblait en contradiction avec l’image virile et traditionnelle des

rugbymens. Néanmoins le succès populaire fut incontestable : 20 000

exemplaires de a 1e édition du maillot rose furent fabriqués par

Adidas. Un beau succès pour ce qui n’était encore qu’un maillot pour

les matches à l’extérieur. S’il reste aujourd’hui la seconde livrée, il

est désormais ancré dans l’identité du club. Un maillot rose = Stade

Français. En 2008, ce sont même 92 000 exemplaires qui se sont vendus.

Franck Lemann, président fondateur du groupe de supporteurs du Virage

des Dieux en 2004, assume complètement cette couleur : « Avec les trois

éclairs, le rose est le 1er signe distinctif du Stade Français. Nous

avons encouragé nos membres à tous venir en rose et nous sommes

désormais très identifiables dans les stades même à quelques uns ». Une

appartenance affichée jusque sur leur site internet, entièrement paré

de rose.

Malgré les protestations premières, le maillot rose et

son succès a permis de décomplexer les autres clubs. Des maillots plus

« tendance » avec des couleurs plus originales se sont répandues. Les

clubs ont appuyés sur différents leviers pour tenter d’accéder à la

réussite populaire du Stade Français. Les deux clubs basques, Bayonne

et Biarritz, ont fait appel à l’identité régionale et paré leurs

maillots pour la coupe d’Europe du drapeau basque. Montauban a choisi

un vert fluo pour son maillot 2008-2009. Toulon a lui réalisé un

maillot rappelant celui du 1er titre de champion de France (1931). Même

Toulouse a dérogé à ses sacro-saintes couleurs rouge et noir à

l’occasion de son centenaire en 2007. Cette expérience qui

devrait rester unique a donné un maillot légèrement rosé, en hommage à

la « ville rose ». Le pale du rose, contrastant avec celui du Stade

Français, a fait dire à Max Guazzini qu’il ressemblait plus à maillot

blanc sur lequel aurait déteint un vêtement rose, qu’à un véritable

maillot rose.

Surenchère

Max Guazzini a du néanmoins se sentir menacé par cette généralisation.

Le président du Stade Français semble désormais enclin à la surenchère.

En 2006-2007 apparaît le 1er maillot à fleurs de lys rose, dont la

conception fut réalisée par l’entreprise de mode Kenzo. Une nouvelle

originalité plutôt bien reçue, surtout pour le troisième maillot

destiné à la coupe d’Europe où les clubs et les équipementiers peuvent

se permettre plus de libertés. Mais dès la saison suivante, un maillot

dérivé, affublé de bandes argentées, sonne le glas du rouge originel

sur le maillot. Guazzini ne s’arrête pas là. Des fleurs de lys

stylisées, l’image de Blanche de Castille (une image de la Vierge étant

envisagée à l’origine) avec un graphisme à la Warhol, et des motifs «

manga » sont successivement apparus. Malgré le rappel au blason de la

ville de Paris ou aux étudiants du lycée Saint-Louis qui ont fondé le

Stade Français (Blanche de Castille est la mère de Saint-Louis), ces

maillot semble plus issus d’une démarche purement commerciale que de la

volonté originelle de renouveler l’image du rugby.

L’enjeu est de taille. Une étude du cabinet NPD Group a

établi le marché du rugby à 20 millions d’euros en 2006, dont 13

millions pour les seuls maillots. Avec la Coupe du Monde 2007, ces

chiffres ont explosé. La guerre des équipementiers déjà très présente

dans le foot, s’est exportée dans le monde du rugby. Adidas, qui a

perdu l’équipe de France au profit de Nike, possède son principal atout

avec les All Blacks. L’équipe néozélandaise est l’une des seules à

vendre des maillots partout dans le monde. A l’approche de la

compétition, la marque aux « trois bandes » avait écoulé 460 000

maillots des Blacks dont 70 000 en France. Nike a contre-attaqué avec

une grosse communication autour des bleus et près de 500 000 maillots

vendus. La marque américaine équipe également l’équipe d’Angleterre,

finaliste de l’épreuve. Un avantage de taille quand on sait que la

Grande-Bretagne truste 60 % des ventes de maillots dans le monde. Les

équipementiers ont aussi tenté de se distinguer par le design des

maillots. Adidas n’a pas eu grand chose à faire en s’appuyant sur des

valeurs sures. Les All Blacks ont ainsi conservé leur maillot

entièrement noir. De même les Pumas argentins ont affichés leurs

rayures ciel et blanches. Nike a par contre innové avec une « vague »

en travers des maillots français et anglais. Le maillot français a

également abandonné son bleu traditionnel pour un bleu nuit. Mais les

deux géants se sont finalement fait voler la vedette par Canterbury of

New Zealand. Spécialisé dans le rugby, l’équipementier a obtenu juste

avant la Coupe du Monde 2007 des contrats avec les équipes du Japon,

d’Ecosse, d’Irlande, d’Australie et d’Afrique du Sud, qui deviendra

championne du monde. Canterbury proposait notamment un design simple,

mais tout de suite identifiable à la marque, pareils sur tous les

maillots. Il s’est également imposé comme le premier équipementier du

Top 14 (championnat de France de 1e division) avec Perpignan (champion

de France 2009), Clermont (finaliste 2009), Dax, Bayonne et Castres.

Canterbury a continué la même logique de modèle unique, le modifiant

que très peu les années suivantes. Il s’est néanmoins exposé à la

critique de certains supporters, qui en dépit de la réussite du

maillot, regrettaient l’amalgame créé entre les différentes équipes. La

situation changera d’ailleurs radicalement lors de la saison 2010-2011,

Canterbury ayant été racheté et se retirant du rugby européen. Autant

dire que les autres équipementiers ont lancé la chasse pour récupérer

les clubs.

Rejets

Pour autant, clubs et équipementiers ne peuvent pas faire n’importe

quoi sur leurs maillots. Mis à part le Stade Français, beaucoup de

clubs ont déposé leurs couleurs. Elles restent aux yeux de beaucoup le

premier critère d’identification d’un club. Thierry Fraisse, président

de l’Interclubs Les Jaunes et Bleus réunis, regroupant des associations

de supporters de l’ASM Clermont Auvergne, rappelait ainsi l’arrivée de

Canterbury comme équipementier de Clermont en 2007. Apparemment pris de

cours, la marque ne pouvait pas fournir des maillots avec les jaune et

bleu traditionnels pour des raisons techniques. « Les gens ne se

sont pas reconnus. Les critiques se sont faîtes entendre sur les forums

». On reste très loin des supporters du PSG qui ont manifesté au début

de la saison 2009-2010 contre le bleu marine très éloigné du bleu

originel du club, mais le retour aux « vraies couleurs » la saison

suivante a été accueillie avec soulagement. De même certains supporters

du Stade Français expriment leurs oppositions à l’abandon du rouge et

du bleu. Certains vont même jusqu’à lui imputer les mauvais résultats

de la saison 2008-2009 et 2009-2010. Loin de ce postulat, Franck Lemann

reconnaît néanmoins que « la multiplication des maillots complique

l’identification ». Si pour lui le rose fait désormais partie de

l’identité du club, plus que le bleu et rouge moins identifiables, il

avoue ne pas être convaincu par le maillot « tatoo », 3e tenu du club

en 2009-2010. L’absence de couleur dominante et la multiplicité des

motifs ne représentent pas l’image du club. D’ailleurs beaucoup

d’amateurs de rugby franciliens se sont vite retournés vers le

Racing-Métro lors de son accession en Top 14 à l’issue de la saison

2008-2009. Des « anciens » qui considèrent que le Racing est le club

historique en Ile de France, mais aussi des jeunes. Effet Chabal

(arrivé au club avec la montée) faisant, de nombreux adolescents se

sont parés du maillot ciel et blanc. Certaines rumeurs disent aussi que

le 2e maillot du Racing-Métro rouge et bleu (couleurs du Métro) a été

choisi dans ces tons pour séduire des supporters du Stade Français

désorientés par la politique marketing de Guazzini.

Le retour semble d’ailleurs à un retour à plus de

modération. A l’image du Racing-Métro qui base l’essentiel de son

marketing sur son image historique (1er champion de France en 1892

contre le Stade Français, rayures, stade olympique de Colombes…),

nombre d’équipes semblent revenir vers des tenues plus classiques. Nike

a abandonné la « vague » sur ses maillots (France, Angleterre,

Toulouse) pour un design plus sobre. Le maillot anglais est redevenu

entièrement blanc (à part un liseré rouge au col), la France est revenu

un maillot quasiment uni mais reste très sombre. Montauban a abandonné

le fluo pour un vert moins voyant et des rayures reviennent sur le

maillot. Enfin d’aucun au Stade Français ne serait pas contre un

maillot rétro avec des rayures rouges et bleues.

Le Fléo

|

Carlos Ghosn, patron de Renault, promet que la berline électrique ne coûtera pas plus chère que l'essence. Peut-on le croire ?

Carlos Ghosn, patron de Renault, promet que la berline électrique ne coûtera pas plus chère que l'essence. Peut-on le croire ? Autonomie, coût, pollution, puissance: un point de situation sur les avantages et les limites des véhicules écolos

Autonomie, coût, pollution, puissance: un point de situation sur les avantages et les limites des véhicules écolos